(Articolo da VicenzaPiù Viva n. 6, sul web per gli abbonati tutti i numeri, ndr).

Ho rubato il titolo di un film di Sidney Pollack del 1973 con Barbara Streisand e Robert Redford ma mi è sembrato la locuzione più bella per raccontare la Vicenza degli anni 70 e 80. La mia città di quel tempo era una straordinaria cartolina dai caleidoscopici colori, cangiante. La vita giovanile brulicava nelle serate d’estate, affollava le piazze e le contrà. I ragazzi si trovavano ovunque, riversati sotto casa a giocare nei marciapiedi. D’altronde il baby boom dei primi anni 60 era il postulato di tale fenomeno.

Ricordo con un pizzico di malinconia, che altro non è che la felicità di essere tristi, il mio vivere sociale, come quello di qualsiasi altro ragazzo dell’epoca, fatto di relazioni, di amicizie, di risate, di confronti anche accesi con i coetanei e discorsi conditi con battute demenziali. Non esistevano i cellulari, solo i telefoni a disco, dove l’abbonamento era talvolta in duplex per pagare la metà (ossia condiviso con altro utente, cosicché quando telefonava uno non poteva farlo l’altro). Quante volte mio padre mi ha urlato dalla cucina per avvertirmi che la conversazione doveva finire pena la «consegna» casalinga alla stregua di quella militare (le promesse poi diventavano autentiche minacce quando si telefonava alla morosa. Ore di chiamate che facevano lievitare la bolletta della SIP con il mio procreatore urlante davanti alla cassetta postale «chi xe che gà telefonà in Cambogia ziodelchecan»). Si parlava de visu, tanto per usare un latinismo. Si poteva godere pertanto delle emozioni della persona che si aveva di fronte, capire il suo stato d’animo. Oggi ci sono gli emoticon al posto delle emozioni vere. Ossia trasmetto ciò che provo tramite una faccina. Desolante, ma il prezzo che dobbiamo pagare al progresso. Se di progresso poi si tratta. E dannazione a me, anch’io purtroppo mi sono roboticamente conformato a ciò, anche se obtorto collo. Un’utopia riuscire a fuggire come Logan nel celeberrimo film del ’76. Di necessità virtù, pertanto, direbbe taluno e via tutti ad attendere la fatidica, messianica spunta blu. Ad aspettare ansiosamente la risposta dell’altro, quasi irritandoci se il nostro interlocutore non lo fa con estrema sollecitudine. Così il rispondere è diventato un dovere, come nel Critone di Platone, assolutamente inammissibile il silenzio. Silenzio che talvolta dovrebbe valere più di qualsiasi parola. Evidente parallelismo sorge con l’attesa dell’innamorato, figura importante dello straordinario saggio di Roland Barthes (Frammenti di un discorso amoroso) «Sono innamorato? – Sì, poiché sto aspettando. L’altro, invece, non aspetta mai. Talvolta, ho voglia di giocare a quello che non aspetta; cerco allora di tenermi occupato, di arrivare in ritardo; ma a questo gioco io perdo sempre: qualunque cosa io faccia, mi ritrovo sempre sfaccendato, esatto, o per meglio dire in anticipo.

La fatale identità dell’innamorato non è altro che: io sono quello che aspetta.»

Quando invece basterebbe incontrarsi, parlare e dirsi nel nostro bellissimo veneto «Ciò ti cosa ghe ne pensito». Ma tant’è!

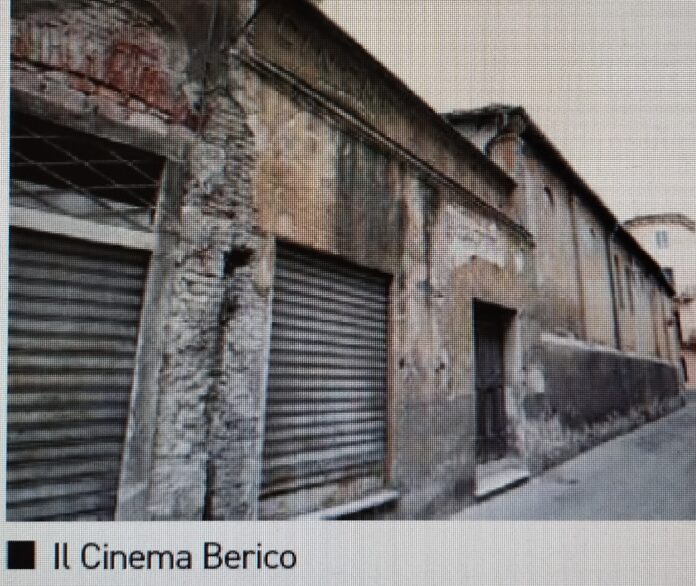

In quel tempo (così tanto per usare linguaggio biblico importante, tanto ci sono cari e meritevoli di attenzione questi ricordi a noi neosessantenni) le sere d’estate, terminata la cena, ci si incontrava, anzi ci si reincontrava poiché tutto il pomeriggio lo si aveva già passato in oratorio (San Nicola) a giocare a calcio. Quante pallonate sulle porte di legno (le uscite di sicurezza che davano sul cortile) del cinema Berico in Contrà Busa San Michele (oggi bellissime residenze).

Calci sferrati con tal vigore che inducevano la maschera ad uscire dalla biglietteria per venire a rimbrottarci «cossa faxio toxi, la gavio finia o no. Gò da vegnere dentro e

darve na catana? Tenti che ciamo Don Canova», in quanto coloro che assistevano al film sobbalzavano sulle sedie dal rumore provocato, pari allo scoppio di un «raudo». Poi l’uomo con la torcia se ne andava e noi ricominciavamo, per poi scappare facendo perdere le nostre tracce verso Ponte San Michele. A noi i guerrieri della notte ci facevano un baffo. Io vivevo in Contrà SS. Apostoli una microcellula sociale del macroinsieme Vicenza. C’era tutto.

Il salumiere, il fruttivendolo, il barbiere Cracco ( che per lavarmi i capelli prima del tagli mi infilava una ciambella di gomma in testa affinchè lo shampoo non andasse negli occhi – mica esistevano allora i lavandini portatili da porre dietro la poltrona) lo scarpareto ( con i suoi mille chiodi di tutte le misure riposti in cassettini di legno e la colla Artiglio Super), il macellaio, il negozio di abbigliamento Grotta Mode (dove ancora insistono i resti del Teatro Berga romano), il negozio di strumenti musicali Jacolino, la sede delle corriere Capozzo, il lattaio, il bar dalla «Guerrina» dove negli anni 70 chi ancora non aveva la televisione si riuniva per vedere il Rischiatutto di Mike Bongiorno, finanche le pompe funebri (Cera).

Ecco, eravamo serviti di tutto, dalla nascita alla morte. Non mancava proprio nulla. Ciò che necessitava era sottomano e fortemente personalizzato.

Altro che i centri commerciali privi di qualsivoglia identità ed eredità culturale.

Vicino a Contra SS. Apostoli il nostro Punte Furo e Campo Marzo o Campo Marzio che dir si voglia, con buona pace di mio fratello Luciano che su questo tema ha scritto tomi degni del Digesto Romano. Ponte Furo che veniva allietato dalla presenza delle lucciole attempate (ed è un eufemismo, più giusto sarebbe dire con un piede più di là che di qua) dell’epoca. Prima tra tutte la Celestina mitico personaggio dell’epoca, quasi un arredo urbano di quel ponte, da non confondersi con la Gelsomina sua succeditrice.

Nessun vicentino doc, nato nei 50/60, può dire di non averle viste almeno una volta. Campo Marzo che per chi non lo sapesse ha ospitato per lunghi anni pure il circo, poi spostato a Foro Boario, nel prato ove adesso insiste l’area di sgambamento cani. Ancora oggi mi sembra di udire le sirene e la musica proveniente dal Circo Americano a tre piste ivi insediato e i suoi figuranti, talvolta nani, che camminando per la città regalavano biglietti sconto per gli spettacoli od addirittura inscenavano una processione fatta di giocolieri e pagliacci per le vie della città. Così da ammaliare il pubblico ed invogliarlo allo spettacolo, una vera cuccagna usavano gridare, copiando dal Collodi.

Poco più su troneggiava il ponte di ferro sopra la ferrovia, posto all’altezza del X Giugno (poi abbattuto, ma la sua esistenza ancora testimoniata dalla muratura dell’ingresso e da qualche alzata delle sue scale, oggi nascoste dal terriccio) dal quale si poteva scorgere l’arrivo della tranvia Vicenza-Noventa-Montagnana (la Littorina) che transitava per Longara e Campedello. Poi passata a miglior vita, lasciando il suo sedime ad una meno romantica ciclabile.

Tranvia che trasportava tutti i ragazzi dal basso vicentino alle scuole del centro città facendo la sua penultima fermata (prima della Stazione capolinea) nel lato opposto delle scalette di Monte Berico. Ancora presenti troviamo infatti le sue scale (e sotto di esse c’era la biglietteria) che dai binari permettevano di scendere ai marciapiedi di Santa Caterina e poi condurre i ragazzi verso la vicine Scuola Media Maffei e Scamozzi. Vicenza Città bellissima e per queste ragioni, ma non solo, romanticissima.

Dovremmo fermarci di più, noi vicentini, ad osservare (e non solamente guardare) ciò che è rimasto del nostro recente passato. Cercarlo, perché ancora c’è.

Poiché tra non molto anche queste vestigie scompariranno lasciando il posto ad un futuro emoticonizzato. Ed un giorno, purtroppo, potremo solo raccontarle.