C’è una barzelletta che racconta la tendenza umana ad interpretare ogni esperienza di vita con ingenuo ottimismo. Più o meno la storia è questa: un uomo, fortemente provato da un’esistenza che ritiene ormai insopportabile, decide di farla finita, sale al cinquantesimo piano di un grattacelo e senza pensarci oltre si lancia nel vuoto. Dopo cinque piani ha, tuttavia, dei ripensamenti; rivive i momenti più belli della sua esistenza e si accorge di poter ancora godere di affetti importanti, quindi riflette su come anche gli episodi più drammatici che lo hanno portato all’insano gesto non siano in effetti tanto gravi. L’uomo allora viene colto dal panico, vorrebbe poter tornare indietro, tuttavia, giunto a metà della caduta, riprende il controllo di sé, si concentra sulla sua situazione e finisce con l’ammettere che, in fin dei conti, non sta poi così male: del resto, pensa tra sé: «fino a qui tutto bene!» Questi pensieri positivi lo accompagnano per tutta la discesa e rafforzano la sua convinzione: ventesimo piano: «fino a qui tutto bene!»; (…) quindicesimo piano: «fino a qui tutto bene!» ; (…) settimo piano: «fino a qui tutto bene!»….

Già David Hume ci avvertiva sui limiti dell’applicazione del metodo induttivo e Bertrand Russell, con una storiella analoga, ci ammoniva rispetto alla nostra sprovveduta fiducia nell’uniformità della natura: «L’uomo da cui il pollo ha ricevuto il cibo per ogni giorno della propria vita gli tirerà alla fine il collo, dimostrando che un’idea meno primitiva dell’uniformità della natura sarebbe stata utile all’animale. Ma per quanto ingannevoli siano queste attese, esse esistono tuttavia. Basta il fatto che qualcosa sia avvenuto un certo numero di volte perché uomini e animali si attendano che debba accadere di nuovo. Cosi? i nostri istinti ci danno a credere che il sole si leverà domani, ma noi potremmo essere in una situazione simile a quella del pollo a cui hanno inaspettatamente tirato il collo»[1].

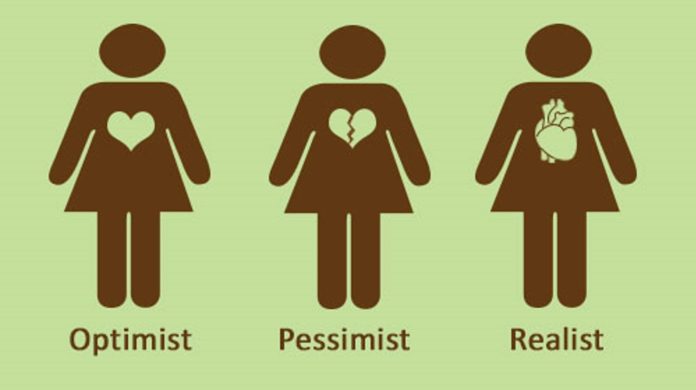

Bene, da dove viene questa nostra innata tendenza all’ottimismo?

Un aspetto dirimente della questione rimanda al nostro rapporto con il tempo: vorticosamente intenti alle necessità del momento presente, privati della capacità di effettuare la pur minima previsione futura, non guardiamo che al presente. Cos’altro potremmo guardare, difatti? Il passato, frammentato in un susseguirsi giustapposto di “ora!”, non offre alcuna trama narrativa alternativa. L’ottimismo risulta, a ben guardare, il vestito più vistoso della frammentazione e della solitudine dell’uomo postmoderno.

Certo, saremmo pure in buona compagnia per crogiolarci nel sentimento opposto, il pessimismo. Ma Schopenhauer, Kierkegaard, Leopardi, per citare alcuni fra i pensatori più noti, sono oramai ridotti al silenzio imbarazzante dell’aforisma che non crea alcun dibattito. Eppure, quei pensatori controcorrente si erano opposti con la forza delle loro opere alle tendenze ottimistiche dominanti nell’Ottocento; il secolo dell’arroganza della tecnica e della fuorviante cieca fiducia nel progresso avrebbe condotto l’umanità a schiantarsi contro la realtà terrifica di due guerre mondiali.

L’illusione ingenua di un sistema politico, economico e sociale alternativo al capitalismo, di cui Michele Lucivero ha messo in evidenza le trame nell’articolo di DeepNews.it, sarebbe crollata insieme al Muro, inferendo un colpo mortale, pare, anche alle capacità umane di immaginare nient’altro che la politica dell’inevitabile: «una politica, cioè, senza più reali alternative possibili, mera ed efficiente traduttrice normativa dei vincoli del sistema di mercato e della concorrenza mondiale»[2].

È il paradigma dell’inevitabilità – politica, economica, sociale – portato della teoria classica della scienza, che lega in modo infantile antecedente e conseguente in una catena di rimandi tanto arbitraria quanto strumentale, il frutto più maturo caduto dall’albero del capitalismo direttamente nelle nostre teste.

Il trionfo del capitalismo ci ha scoperti più soli, orfani delle grandi ideologie che ci avevano sostenuti, in balia delle nostre crisi e contraddizioni, frastornati dall’invasione di oggetti, informazioni e abitudini, che ci hanno isolati nel ruolo di consumatori. Privi anche della capacità di immaginare un futuro migliore. Il capitalismo, mentre crea l’illusione che esista un’unica razionalità fatta di conseguenzialità necessaria e ineluttabile, servendosi dell’emergenzialità di misure spacciate come improrogabili, fagocita parti importanti dei settori pubblici, moltiplica rischi e conflitti globali, crea disuguaglianze, esclude, emargina e, soprattutto, si duplica all’infinito in un agire umano quotidiano plasmato in quella razionalità e irrigidito dalla burocrazia.

E noi che soggiacciamo di fronte all’ansia indotta, ai rischi globali, alla precarizzazione della vita e alla frammentazione del tessuto sociale possiamo davvero solo provare a difendere ciò che con fatica titanica riusciamo a conquistare? Concentrati sul presente, senza passato, senza futuro, possiamo davvero soltanto continuare a contare i piani di una discesa che non ricordiamo neanche di aver cominciato oramai da tanto tempo?

… ultimo piano, “fino a qui tutto bene?” …

[1] Bertrand Russell, I problemi della filosofia, Feltrinelli, Milano 1988, p. 75.

[2] Mauro Cerutti e Francesco Bellusci, Abitare la complessità. La sfida di un destino comune, Mimesis, Milano 2020, p. 23.

Qui troverai tutti i contributi a Agorà, la Filosofia in Piazza

a cura di Michele Lucivero

Qui la pagina Facebook Agorà. Filosofia in piazza e Oikonomia. Dall’etica alla città