Warren Buffett, l’«oracolo di Omaha», già nel 2002 li definiva «armi finanziarie di distruzione di massa». Ma si sa, le armi letali l’uomo ha sempre preferito tenersele strette piuttosto che disinnescarle. E questa volta sono esplose nelle mani del Bel Paese. I contratti derivati, dopo uno scoop nel 2012 del quotidiano britannico Risk, hanno cominciato a venire alla ribalta delle cronache italiane mettendo in luce un quadro preoccupante sulle esposizioni dello Stato italiano nei confronti di alcune banche straniere. «Scommesse» puntate sin dagli anni Ottanta, ma che si trascinano fino ad oggi con l’ultima sentenza della Corte di Cassazione datata 12 maggio 2020.

Tutto, o quasi, è cominciato dalla notizia di un pagamento sull’unghia alla Morgan Stanley, una famosa banca d’affari con sede a New York, di 3,4 miliardi di dollari. Lo sfortunato cliente: il Tesoro della Repubblica italiana. L’annuncio è stato dato dal giornale inglese Risk nelle prime settimane del 2012. La causa di questo esborso, scrive il giornalista Nicholas Dunbar, è stata «una scommessa sull’andamento dei tassi d’interesse». E questa non è stata l’unica occasione per la quale lo Stato italiano ha perso dei soldi a seguito della sottoscrizione di contratti derivati.

Nel solo quinquennio dal 2011-2015, infatti, il Tesoro ha dovuto pagare 23,5 miliardi di euro per coprire le perdite subite con i derivati. Un costo medio di 4,7 miliardi l’anno. E come scrive Luca Piana – giornalista de L’Espresso – nel suo libro La voragine: “Se il Tesoro non avesse perso tanti quattrini in derivati, i governi avrebbero tranquillamente potuto evitare di introdurre la Tasi, non solo sulle prime case ma anche sulle seconde e sulle terze”.

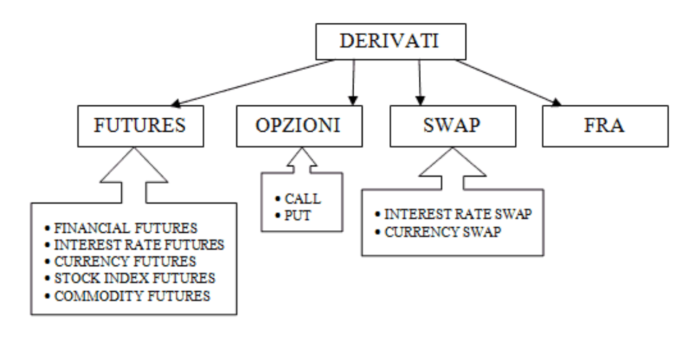

Ma cosa sono questi derivati? Gli strumenti finanziari derivati sono contratti il cui mark to market – il valore economico del derivato a una certa data – “deriva” dall’andamento di un’attività sottostante, ovvero un accordo che a determinate condizioni fa perdere o guadagnare dei soldi alle parti che l’hanno sottoscritto. Chi ci guadagna lo decide l’andamento dei tassi d’interesse, nel caso degli Interest rate swap (Irs), o il cambio di una moneta rispetto alle altre per i Cross currency swap (Ccs).

Per entrambi i casi il tasso di interesse, o di cambio, viene applicato ad un valore di riferimento – chiamato nozionale – sul quale si calcola lo scambio dei flussi di denaro da una parte all’altra: lo swap, «scambio» in inglese. In particolare, se si tratta di un Interest rate swap, una parte corrisponde un tasso fisso (ad esempio il 5 per cento pagato dal Tesoro) e l’altra un tasso variabile (l’Euribor pagato dalla banca). Quindi, se gli interessi salgono oltre il tasso fisso corrisposto da una parte, quest’ultima ci guadagna, creando un debito nella controparte che ammonta di conseguenza al tasso variabile sul nozionale stabilito dal contratto.

«Ad aprire la strada alla nascita dei derivati del Tesoro italiano – continua Luca Piana – furono i governi di Bettino Craxi, il leader socialista che, con due mandati successivi, rimase in carica dall’agosto 1983 all’aprile 1987». All’epoca si parlava principalmente di Cross currency swap. Prima dell’entrata nell’euro, infatti, i derivati venivano sottoscritti principalmente per tutelarsi dalla svalutazione della lira. In caso di deprezzamento sarebbero state le banche a pagare.

Con gli Interest rate swap, invece, il quadro cambia. Dopo l’entrata dell’Italia nell’Unione monetaria lo Stato inizia a tutelare il proprio debito pubblico attraverso gli Interest rate swap. In poche parole: se i tassi salgono, chi deve corrisponderne uno fisso ci guadagna. Nel periodo dal 2005 al 2008, infatti, ci si aspettava un aumento dei tassi d’interesse. Il rialzo dei tassi alla fine, però, non c’è stato e i derivati hanno iniziato a causare perdite consistenti. Inoltre, con il rischio di insolvenza al quale l’Italia si è avvicinata nel 2011, il Tesoro ha dovuto concedere nuove condizioni ancora più vantaggiose per le banche sui vecchi derivati.

Uno di questi termini, nel contratto chiuso con la Morgan Stanley nel 2012, prevedeva infatti una condizione tanto ghiotta per la banca quanto iniqua per lo Stato italiano. Quando lo scostamento tra l’ammontare dovuto da una delle parti superava una certa soglia – e questo spiega il salasso subìto dal Tesoro in quell’occasione -, la parte esposta poteva decidere di rescindere il contratto e pretendere l’intero mark to market, «ovvero l’intero flusso degli interessi netti che il contratto prevede da lì a fine vita» spiega sempre Piana. Ma la cosa ancora più bizzarra è che questa clausola valeva solo per la banca. All’altra parte non rimanevano che le perdite.

Dopo lo scoop di Risk oltre ai giornali si è mossa anche la Commissione parlamentare Finanze che, all’inizio del 2015, avvia un’indagine conoscitiva “spinta” dal Movimento 5 Stelle, entrato da due anni in Parlamento. Alla richiesta di visionare i contratti, però, viene risposto picche. Solo dopo numerose richieste e attese, nell’ottobre dello stesso anno, via XX settembre inizia a dare le prime parziali informazioni.

In particolare la commissione Finanze – e più nello specifico la sua vicepresidente Carla Ruocco (M5S) – è interessata a sapere quali altre banche hanno sottoscritto con il Tesoro dei contratti derivati in scadenza nei prossimi anni. Viste soprattutto le ingenti perdite attese anche per il quinquennio 2016-2021: altri 24 miliardi di euro. Ma, scrive sempre Piana, «i nomi delle banche che hanno sottoscritto questo o quel contratto con il governo italiano non vengono mai fatti». L’unico contratto che viene concesso ai parlamentari e alla stampa è quello sottoscritto con la Morgan Stanley, ormai già passato alle cronache, che rivela la sciagurata clausola del maxiesborso da 3,1 miliardi nel 2012.

Non è stato solo lo Stato a speculare, male, con le banche sui derivati. Anche numerosi Enti locali hanno infatti cercato negli anni di rimpinguare momentaneamente le casse comunali con queste bombe a orologeria, molto spesso senza sapere o capire a cosa andavano in contro. Nel 2007, secondo la Banca d’Italia, erano 671 le amministrazioni locali ad aver sottoscritto almeno un derivato e 621 di queste erano Comuni.

Quello che ha spinto questi enti a legarsi le mani con gli Interest rate swap è l’up-front iniziale, ovvero un premio iniziale che il Comune incassa al momento del perfezionamento del contratto. A come verrà ripagato in seguito ci penserà probabilmente un’altra giunta magari anche di diverso colore… «Molti sindaci e presidenti regionali – scrive infatti Piana – hanno utilizzato i derivati per incassare immediatamente denaro, attraverso un meccanismo chiamato up-front, (…) scaricandone i costi sugli amministratori futuri».

Ora la legislazione è cambiata: «Le Amministrazioni locali non possono più stipulare contratti derivati – si legge nel focus tematico dell’Ufficio parlamentare di bilancio n. 3 del 9 febbraio 2015 -, ma esistono ancora contratti che devono raggiungere la scadenza». In questa direzione è andata anche la sentenza della Corte di Cassazione del 12 maggio che dichiara nulli alcuni contratti derivati sottoscritti dal Comune di Cattolica con Bnl, subordinando la possibilità per gli enti locali di concludere contratti derivati alla «precisa misurabilità dell’oggetto contrattuale».

Sentenza che però lascia ancora molti dubbi. Incompleta, imprecisa, liquida i derivati come «scommesse razionali» delle quali non dà una definizione precisa. Infine la dichiarazione di nullità del contratto prevede la copertura dell’esposizione relativa verso il cliente, rischiando di creare ingenti perdite di capitale. Il Sole 24 Ore la definisce: “Una sentenza da maneggiare con cura”.