Era il 19 aprile del 1968, prima del famoso “maggio” francese, quando a Valdagno venne abbattuta la statua di Gaetano Marzotto. I quasi seimila lavoratori di Valdagno e Maglio erano scesi in sciopero e lottavano per opporsi alle condizioni imposte dall’azienda. Condizioni che peggioravano quelle non certo ottimali. Venivano attaccati salario, salute e occupazione.

Di quella lotta si scrisse: “l’unità operaia-popolare ha spezzato il sistema feudale di Marzotto e ha fondato un sistema di forze nuove che ha visto legati i commercianti, gli studenti e i contadini alla classe sfruttata dei lavoratori della fabbrica; la città nuova, la Valdagno democratica nasce lì”.

Altri tempi per il movimento dei lavoratori, non certo per lo sfruttamento che sta diventando sempre più feroce e per la cancellazione dei diritti che i lavoratori avevano conquistato con le grandi lotte unitarie di massa e, anche, con quella azione del 19 aprile di cinquantuno anni fa a Valdagno.

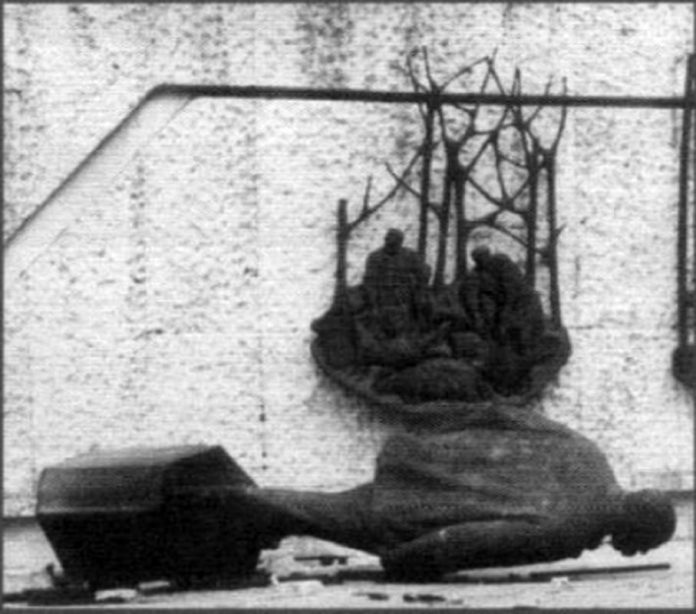

A distanza di cinquantuno anni, di quella lotta resta solo un ricordo sbiadito e la fotografia della statua di Gaetano Marzotto divelta e gettata a terra. Un simbolo di quella che fu l’aspirazione di riscatto del proletariato (una parola oggi abbandonata, diventata obsoleta nonostante la validità e l’attualità del significato) contro la protervia padronale.

Fu, plasticamente, la caduta del mito (del tutto esagerato, anzi falso) del “padrone buono”, quasi un “padre”, che tanto faceva per i “suoi operai” ma che, nella realtà, li sfruttava in maniera spesso brutale e che (come dichiarato dal “giovane” Gaetano Marzotto qualche anno fa al processo Marlane-Marzotto) pensava solo ai suoi soldi.

Resta solo la memoria. E solo in chi vuole ricordare. La Marzotto è ancora un’azienda importante; i rampolli della famiglia occupano posizioni importanti nella “buona società”. Sono, per così dire, “persone di un certo livello” che è difficile combattere o anche solo criticare. Basta ripercorrere le vicende nelle quali è implicata l’azienda (processi, indagini e altro) per capire come sia facile che vengano spesso nascoste e oscurate da un silenzio soffocante.

È stato così nel processo Marlane-Marzotto (decine di lavoratrici e lavoratori morti di cancro, un inquinamento certificato nelle motivazioni di una sentenza che ha dichiarato non punibili tutti gli imputati, uno spregio della vita umana e dell’ambiente confermato dalle recentissime nuove analisi ambientali effettuate nell’area dello stabilimento – cfr. Marlane Marzotto. Un silenzio soffocante -).

È accaduto per l’indagine sulla morte per mesotelioma (il terribile tumore causato dall’amianto) di oltre 20 lavoratori di tre stabilimenti vicentini della Marzotto, indagine iniziata nel 2012 e della quale si sono perse le tracce. È successo con la prescrizione che ha impedito agli operai dello stabilimento Marzotto di Caserta esposti all’amianto (circa ottanta) di vedersi riconosciuta la rivalutazione dei contributi.

Succede per le gravissime questioni ambientali e sanitarie legate all’inquinamento per PFAS nelle quali il nome “Marzotto” (strettamente legato alla RIMAR – “Ricerche Marzotto” – vecchio nome dell’attuale Miteni), quando appare, è “sfumato”, “in lontananza”, percepito come “esente da qualsiasi responsabilità” per un inquinamento iniziato non certo da poco tempo.

A distanza di cinquantuno è bene ricordarsi di cosa successe a Valdagno, della forza del movimento operaio che non fu certo “un miracolo” ma effetto di un lungo lavoro di presa di coscienza dei propri diritti, di tutte le lotte che hanno permesso la conquista di diritti oggi sempre di più messi in discussione e cancellati. Il tentativo, allora, fu quello di affrancarsi da una mentalità da “sudditi” e diventare protagonisti dello sviluppo economico e industriale del paese. O almeno tentare di farlo mantenendo la schiena diritta.

Domandiamoci se, oggi, quell’aspirazione può esistere ancora? Possiamo sperare, ancora, che non si subisca passivamente qualsiasi decisione padronale ritenuta ineludibile? Che si possa alzare la testa e con dignità e rigore lottare per una società migliore dove non si possa più sfruttare la fatica e il lavoro altrui? Possiamo ancora sperare che il capitalismo non sia l’unico sistema possibile e che il profitto individuale non sia più importante del benessere collettivo, della vita e della salute di chi lavora?

La risposta è “sì”, ma è necessario prendere coscienza e lottare uniti. Senza perdersi nel vittimismo né arrendersi alla sconfitta. Dipende dalle forze politiche democratiche, certo, dipende da un “nuovo orgoglio sindacale”, che in questi decenni è stato troppo spesso abbandonato in una concertazione debole che tendeva al “contenimento del danno”, ma soprattutto dipende da ognuno di noi, da chi vive del proprio lavoro, da chi vorrebbe lavorare e gli è impedito dalle “leggi del mercato”.

Prendiamo coscienza e ricominciamo a lottare come fecero a Valdagno in quelle giornate di tanto tempo fa. Nulla ce lo impedisce se non la nostra paura, la nostra rassegnazione.