Nonostante la diffusione del Covid-19 continuano le violenze in Kashmir, regione da decenni al centro di una disputa tra Pakistan e India. Anche se l’aumento dei contagi potrebbe avere un impatto devastante su entrambi i Paesi – a causa delle carenti strutture ospedaliere non attrezzate ad accogliere un vasto numero di pazienti infetti bisognosi di terapia intensiva – le tensioni non accennano a placarsi. La regione all’estremo nord-occidentale del subcontinente indiano, a prevalenza musulmana, è considerata una delle zone più militarizzate al mondo ed è rivendicata sia dall’India che dal Pakistan che da quando hanno ottenuto l’indipendenza dal Regno Unito nel 1947 si sono contese il suo territorio, frutto di una spartizione determinata su base religiosa con gli indù da un lato e i musulmani dall’altro.

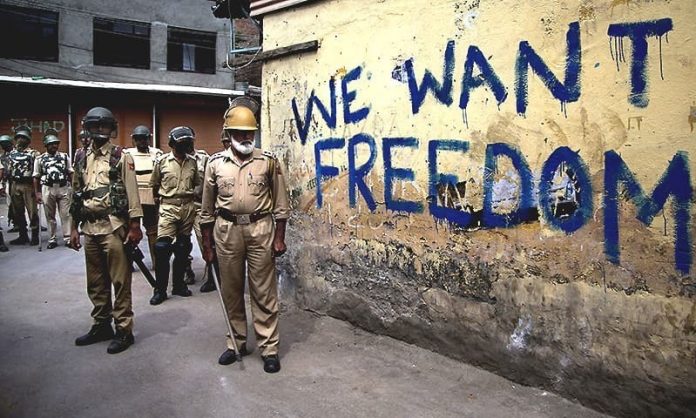

Negli anni si sono succedute una una serie di guerre dichiarate e non fino ad arrivare a una lunga e intensa proxy war e alle numerose ondate di proteste di quella che viene definita la lotta armata per l’autodeterminazione e che ha visto la nascita di numerosi gruppi separatisti. Alle proteste, per l’autonomia e l’indipendenza del popolo kashmiri, è seguita una dura repressione da parte delle forze di sicurezza indiane contro militanti e civili. Repressione che continua tutt’ora. Lo scorso luglio l’Alto Commissariato per le Nazioni Unite ha pubblicato un rapporto (il secondo in poco più di un anno) denunciando torture, soprusi e violazioni dei diritti umani e detenzioni arbitrarie da parte dei militari indiani che, tra le varie violenze, contrastano le folle con un uso eccessivo di armi a pallini provocando un gran numero di morti e feriti tra i civili.

Dal 5 agosto scorso, inoltre, la crisi si è inasprita perché il governo nazionalista indù, attraverso un decreto presidenziale, ha revocato lo statuto autonomo del Kashmir privando la popolazione del diritto diritto di decidere in autonomia riguardo a residenza, proprietà fondiaria, lavoro e voto. Alcuni report di organizzazioni internazionali indicano che dalla scorsa estate le violenze da parte dei soldati indiani nei confronti dei kashmiri si sono intensificate ed è stato imposto un coprifuoco con l’interruzione dei canali di comunicazioni e delle cure mediche vitali. La pressione dello Stato indiano sulla regione può essere paragonata a quella di Israele nei confronti della Palestina come testimonia la politica di occupazione – con più di mezzo milione di militari indiani dispiegati nella regione – e di repressione della popolazione e della cultura indigena. Un’altra somiglianza tra India e Israele sta nell’etnazionalismo dei suoi leader politici che spingono verso un’ideologia populista e un regime autoritario.

Il primo ministro indiano Modi, infatti, è noto per il suo ultranazionalismo indù e, infatti dalla sua elezione nel 2014 sono aumentati i casi di violenza contro musulmani, sikh e altre minoranze. La costante narrazione che pone al centro la protezione dello Stato dal pericolo islamico, inoltre, è un ulteriore dimostrazione di come i due Paesi attuino politiche similari. Di ciò che accade in Kashmir, però, si riescono ad avere solo notizie frammentate. A partire dall’inizio dello scorso agosto, ovvero da quando Modi ha annunciato l’abrogazione degli gli articoli della Costituzione che determinavano lo statuto speciale della regione, in Kashmir vige il blocco delle comunicazioni, limitazioni alle libertà di movimento, di espressione e di opinione e gli impedimenti ai giornalisti di informare su quanto stia accadendo.

«Nonostante le autorità parlino di un ritorno alla normalità, nella regione regna un’atmosfera di paura, i servizi di Internet risultano indisponibili così come i mezzi di trasporto pubblico e soprattutto migliaia di persone restano in carcere ai sensi delle norme sulla detenzione amministrativa – recita una nota di Amnesty -. Nella maggior parte dei casi, gli avvocati e le famiglie non conoscono i capi d’accusa e i luoghi di detenzione degli arrestati. Poche persone sono tornate in libertà e a condizione che non svolgeranno più attività politiche. Quasi tutte le persone arrestate hanno fatto sapere di essere state picchiate e minacciate, in alcuni casi con metodi e intensità equiparabili alla tortura». Lo testimonia anche R, ricercatore borsista di 30 anni e di origine kashmira che preferisce mantenere l’anonimato e che abbiamo contatto per capire meglio qual è la situazione della regione.

«Dal 5 agosto del 2019 il Kashmir è sotto coprifuoco. In quel periodo ero tornato a casa per far visita ai miei genitori e per più di due mesi non è stato possibile accedere ad internet e di conseguenza nemmeno ai social media. Funzionava solamente la TV satellitare. Dopo tre mesi è stato concesso il collegamento alla rete per gli abbonamenti telefonici, che però vengono utilizzati dal 5% della popolazione. Solo da questo febbraio si può navigare su internet, ma con la velocità massima del 2G, deliberatamente ridotta dal governo indiano – racconta – Per motivi di lavoro ho lasciato il Kashmir prima della fine del blocco delle comunicazioni e ho vissuto per mesi con la paura che la mia famiglia potesse essere morta, dato che non potevo averne notizie. Anche i media locali sono stati bannati e tutti hanno timore di parlare pubblicamente di ciò che sta accadendo». Una situazione, quindi, estremamente critica che potrebbe causare conseguenze ancor più drammatiche vista la pandemia in corso. «Il mondo deve essere consapevole di quanto sta accadendo nella regione indiana del Kashmir sul fronte dei diritti umani. Vi chiedo di essere solidali» conclude R.