Una delle tante conseguenze che la pandemia lascerà in eredità alla nostra società e alla nostra visione globale del mondo nel periodo post-covid, inteso quasi come un profondo spartiacque nella storia contemporanea, ha che fare con la percezione del morire e con la rimozione della morte dal vivere quotidiano.

Tra le tante restrizioni alle libertà costituzionali che abbiamo subito per misure, sacrosante e necessarie, ma, a quanto pare, non risolutive, di emergenza sanitaria straordinaria, vi è stata quella che ha impedito di riunirsi in famiglia per dare corso a quelli che sono i rituali funebri, perché di Covid si è morti perlopiù in ospedale, da soli, tristemente soli.

A dire il vero, di Covid si continua a morire; le statistiche mostrano che si continua a morire a ritmi di 140-150-160 persone al giorno e si muore sempre in ospedale, alla fine di un percorso che ti strappa dal letto di casa, ti porta in reparto di pneumatologia e poi da lì in terapia intensiva, fino a quando non staccano il respiratore perché i vasi sanguigni dei polmoni cominciano a scoppiare per motivi che i medici ormai hanno descritto molto accuratamente.

Prima che la pandemia facesse irruzione nella nostra vita quotidiana e sconvolgesse tutte le nostre abitudini, la morte e il morire conservavano ancora in molte zone dell’Italia il loro significato simbolico e i rituali funebri conservavano la loro funzione principale, che era quella di elaborare con lentezza, ma con coraggiosa prossimità, il distacco dalla persona cara. Il rituale funebre assolveva ad una funzione di straordinaria importanza sia individuale sia collettiva per le sue specifiche rappresentazioni e, infatti, il consiglio di psichiatri e tanatologi è sempre stato quello di esprimere ed esternare il dolore per la perdita di una persona cara, perché i sentimenti hanno una dimensione intrinsecamente sociale e hanno bisogno di essere riconosciuti al fine di attivare la giusta rete di relazioni interpersonali.

Davanti alla morte di una persona cara, infatti, la rete delle relazioni sociali diventa fondamentale per consentire a chi resta di alleviare le ferite, ma con le misure di emergenza generate dalla pandemia tutto ciò è stato eliminato, i rituali stessi della morte sono stati cassati dalle nostre pratiche quotidiane e lentamente ci siamo abituati a vivere la morte di un familiare come un fenomeno distante.

In realtà, già da tempo la morte e le sue rappresentazioni all’interno della vita quotidiana erano oggetto di una rimozione quasi forzata da parte del costume degli italiani, diventata sempre più un ostacolo per il mito dell’eterna giovinezza, della rincorsa al successo, dell’ossessione per la pulizia, tutte componenti con le quali uno stile di vita prettamente borghese e moderno ha lentamente influenzato la collettività e che con la pandemia ha finito per imporre a tutta la società.

In molti paesi del sud Italia, però, che con qualche difficoltà interpretativa dovremmo ritenere culturalmente arretrate, la morte e il morire conservavano ancora fino a qualche anno fa tutta la loro portata simbolica e i riti funebri erano ancora svolti all’interno delle famiglie e la cura del corpo del defunto, quando moriva in casa, era affidata completamente alle mani dei familiari.

La dimensione assolutamente sociale della morte all’interno di una comunità fino a qualche anno fa in molti paesi del sud Italia veniva segnalata, ad esempio, per mezzo degli addobbi alla porta o al portone del defunto. Un enorme drappo viola di velluto veniva posizionato sul portone della casa del defunto e tutti coloro che volevano, o dovevano per rappresentanza, rendergli omaggio erano costretti ad attraversarlo, a farsi largo con le mani e compiere un gesto carico di significato simbolico per segnalare l’ingresso in un luogo spazialmente diverso: il luogo mesto e scuro in cui si trovava il defunto. Lentamente poi il drappo ha lasciato il passo alla coccarda viola, sempre più piccola, apposta sul portone, un simbolo assolutamente poco significativo, che non implica alcuna dimensione spaziale, alcuna demarcazione territoriale, fino poi a sparire del tutto.

Non solo, la scomparsa di una persona cara era ben visibile nell’abbigliamento, infatti, la condizione di vedovanza era socialmente segnalata dalle donne, le quali erano quasi destinate per il resto della loro vita ad indossare il colore nero, così come dagli uomini, i quali apponevano rigorosamente un bottone nero sulla giacca, quando la giacca era anche per i contadini il vestito d’ordinanza per le uscite pubbliche.

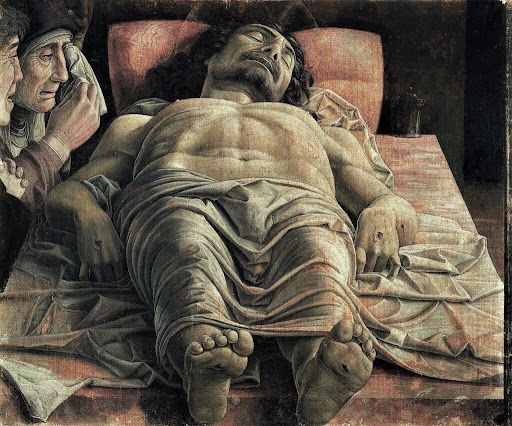

Ma la vicinanza della morte, che non contagia di per sé, diversamente dall’immagine che oggi si va sempre più imponendo nella rappresentazione collettiva, era espressa principalmente nel lavaggio e nella vestizione del defunto da parte della famiglia intera. Erano riti che si svolgevano in casa e ai quali partecipavano tutti i componenti, anche i bambini, perché era nel prendersi cura di un corpo inerte che si esprimeva l’ultimo saluto oppure l’ultimo riscatto nei suoi confronti. La morte veniva toccata, si veniva in contatto con Lei senza paura, senza alcuna precauzione igienica, perché la morte non contagia e non ha bisogno di alcuna esclusione.

E, invece, già da tempo, anche sulla scorta di una certa americanizzazione e modernizzazione della vita quotidiana, due processi che solitamente vengono associati e ritenuti il destino inesorabile di tutto l’Occidente, oggi la morte ha subito un processo di esclusione, giacché del lavaggio, della vestizione del defunto e di tutto ciò che riguarda il rituale funebre si occupa la Funeral Home dietro lauto pagamento, ovviamente.

Non solo, anche la veglia, una prova fisica per chi accompagnava il defunto, era un momento di aggregazione per chi restava; erano ore di racconti rammemoranti, di pianti per l’assenza, ma anche di sorrisi, perché anche il ridere insieme del defunto faceva parte di un rito. Il corteo, invece, era l’apoteosi della dimensione pubblica e sociale della morte, che non veniva nascosta agli altri, ma palesata a tutta la comunità, con banda o con prefiche appositamente pagate per piangere e urlare oltremisura al fine di aumentarne lo strazio[1].

Insomma, è evidente che la pandemia ha accelerato e livellato un processo che si stava consumando un po’ ovunque: mentre per molti versi, o forse troppi, torniamo alla normalità; mentre la dimensione della socializzazione tende ad amplificare e sostenere i sentimenti positivi, come la felicità, la serenità, l’appagamento economico, l’autocompiacimento professionale o estetico, al tempo stesso la pandemia ci costringe a non socializzare e a non distribuire il dolore della perdita, la tristezza della malattia, la malinconia della vecchiaia, che ormai da tempo venivano, invece, già percepite come dimensioni problematiche del solo soggetto, che deve risolvere, se possibile, da solo.

[1] Cfr. E. De Martino, Morte e pianto rituale nel mondo antico. Dal lamento funebre antico al pianto di Maria, Bollati Boringhieri, Torino 2008; A.M. Di Nola, La nera signora. antropologia della morte e del lutto, Newton & Compton, Roma 2001.

Qui troverai tutti i contributi a Agorà, la Filosofia in Piazza

a cura di Michele Lucivero

Qui la pagina Facebook Agorà. Filosofia in piazza